Brexit: ecco perché l'Europa si sta spaccando

Come si è arrivati a uno degli eventi politici più sconvolgenti degli ultimi 30 anni e tutti i dubbi che restano sul futuro di Regno Unito ed Unione Europea

Il 23 giugno 2016, oltre 17 milioni di persone, pari al 51,9% dei voti, si sono espresse a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Risale a questa storica data la nascita della parola ‘Brexit’, contrazione di ‘Britain exit’, che da allora compare quotidianamente nei telegiornali e testate giornalistiche.

Quella che infatti è stata definita come ‘una democratica rivoluzione’ ha tempi lunghi e, verrebbe da dire, esiti incerti, viste le difficoltà della premier Theresa May nel mettere d’accordo tutte le parti in causa.

Capitolo 1

Regno Unito e Unione Europea, una storia tesa

KeystoneNigel Farage, la voce degli antieuropeisti, a Strasburgo nel 2011.

KeystoneNigel Farage, la voce degli antieuropeisti, a Strasburgo nel 2011.Il difficile rapporto tra Regno Unito ed Europa ha radici antiche. Non è da imputarsi solo alla potenza militare il fatto che in 950 anni di storia la Gran Bretagna non sia mai stata invasa, ma più propriamente a quella distanza, anche fisica rappresentata dal Mare del Nord e lo stretto della Manica, che ha rafforzato un sentimento proprio del popolo inglese: quello di mantenere un certo distacco.

In termini propriamente politici, tale sentimento può essere riassunto in «prendiamo dalla Comunità Europea il buono che ne può venire, ma noi siamo altra cosa»: non è un caso infatti che da subito la Gran Bretagna abbia deciso di non aderire all’Euro come moneta unica. Così come non è un caso che dalla grave crisi finanziaria del 2008, si sia rafforzato, e non solo in Gran Bretagna, un sentimento di ‘euroscetticismo’ che propugna l’idea che per rimettersi in piedi e migliorare le condizioni economiche dei propri abitanti, sia necessario riprendere in pieno il controllo politico del proprio Paese. Questo si traduce nella volontà di limitare al minimo le ingerenze europee nelle questioni di politica interna ed è proprio questo sentimento che ha decretato il successo del partito antieuropeo Ukip di Nigel Farage.

KeystoneMigranti a Calais in attesa di attraversare la Manica.

KeystoneMigranti a Calais in attesa di attraversare la Manica.Contingenze interne ed esterne hanno quindi portato alla Brexit: alla crisi finanziaria del 2008, e alla maggiore pressione fiscale imposta dalla Comunità Europea, si è andato diffondendo tra la popolazione inglese un sentimento di insicurezza dovuta alle sempre crescenti ondate migratorie, le quali hanno comportato, a loro volta, la sensazione di impoverimento dovuto alla crescente difficoltà di reperire alloggi, assistenza medica e servizi scolastici.

E se è vero che la Gran Bretagna ha una lunga tradizione di accoglienza e di integrazione, è anche vero che dalla metà degli anni ’90 il numero di migranti è cresciuto esponenzialmente.

Capitolo 2

Cameron e le prime idee per un referendum

Keystone

David Cameron e Barack Obama al vertice NATO di Chicago nel 2012.

Durante il vertice della NATO, nel maggio 2012, il Primo ministro britannico David Cameron propose, per la prima volta, l’idea di utilizzare un referendum sull’Unione Europea quale concessione per rafforzare l’appoggio al proprio Governo dell’ala euroscettica del Partito conservatore.

Nel gennaio 2013 il Premier Cameron promise che se il partito conservatore avesse vinto le elezioni politiche del 2015, il governo britannico avrebbe rinegoziato con l’Unione Europea un regime più favorevole a fronte della permanenza del Gran Bretagna nell’Unione stessa; effettivamente, nel maggio 2013, il partito conservatore presentò un progetto di legge referendaria sulla permanenza nell’Unione Europea e stabilì i termini della rinegoziazione e del voto ‘dentro o fuori’ se fosse stato confermato quale partito in carica al governo.

Il progetto di legge venne approvato, in seconda lettura, il 5 luglio 2013, con 304 voti a favore e nessuno contrario, ma con l’astensione di tutti i deputati laburisti e liberaldemocratici e successivamente, conclusosi l’iter alla Camera dei Comuni nel novembre 2013, trasmesso nel dicembre 2013 alla Camera dei Lord, i cui membri però votarono per bloccarne l’attuazione.

KeystoneUn Farage festante dopo le votazioni del 2014.

KeystoneUn Farage festante dopo le votazioni del 2014.A seguito delle elezioni del Parlamento europeo nel 2014, il Partito indipendentista del Regno Unito, Ukip, si assicurò la maggioranza del voto popolare, ottenendo il maggior numero di seggi britannici al Parlamento europeo.

Nei primi mesi del 2014 il Primo ministro David Cameron imbastì una prima bozza di proposte di cambiamento nei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, tra le quali spiccavano quelle su regole più severe in tema di immigrazione dei cittadini extra Ue e per i cittadini UE già presenti sul territorio britannico, nuovi poteri ai parlamentari nazionali, la diminuzione della influenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul sistema giudiziario interno, più poteri ai singoli stati membri e meno alla politica centrale europea.

Nelle intenzioni del premier Cameron c’era quella di discutere queste proposte avviando una serie di negoziati con altri leader dell’Unione europea e poi, se rieletto, annunciare il referendum per dimostrare la concretezza dell’opzione di uscita del Regno Unito dall’Unione e avere più possibilità di successo.

A seguito della vittoria del Partito conservatore nelle elezioni generali del maggio 2015, David Cameron ribadì l’impegno preso durante la campagna elettorale del suo partito ad avviare l’iter per indire un referendum per la conferma o meno dell’adesione del Regno Unito all’Unione Europea, ma solo dopo «la negoziazione di un nuovo insediamento per la Gran Bretagna dell’Unione europea».

I negoziati iniziarono effettivamente nel febbraio del 2016 ma contemporaneamente, per avere maggior margine di manovra nelle trattative, Cameron scelse di chiamare gli elettori britannici al referendum sulla Brexit, dichiarandosi però egli stesso contrario all’uscita dall’Unione europea.

Capitolo 3

Due fronti contrapposti

KeystoneGiovani manifestanti per il "Remain"

KeystoneGiovani manifestanti per il "Remain"Durante la campagna elettorale vennero quindi a formarsi due fronti diametralmente opposti: da un lato vi era il fronte ‘Remain’, rimanere, formato dalla metà dei conservatori guidati da Cameron, dai laburisti, dai liberaldemocratici, dai Verdi d’Inghilterra e Galles e dal Partito nazionalista scozzese, mentre in senso contrario si poneva il fronte ‘Leave’, lasciare, capeggiato da Boris Johnson anch’egli del Partito conservatore e dal Partito per l’indipendenza del Regno Unito di Nigel Farage.

I sostenitori della permanenza difendevano l’idea che lasciare l’Ue avrebbe comportato per il Regno Unito la perdita della propria prosperità, dato che sarebbe diminuita la sua influenza negli affari mondiali, e avrebbe messo a repentaglio la propria sicurezza nazionale riducendo l’accesso ai database criminali comuni europei oltre che causare l’imposizione di dazi tra Regno Unito ed Unione europea a cui sarebbero seguiti la perdita del lavoro, ritardi negli investimenti e rischio per il mondo degli affari.

KeystoneBoris Johnson durante il suo tour elettorale per il "Leave"

KeystoneBoris Johnson durante il suo tour elettorale per il "Leave"I favorevoli al ritiro, di contro, sostenevano che l’Unione europea avesse un deficit democratico e che il rimanere minasse la sovranità nazionale. Sempre secondo tale fazione, l’uscita del Regno Unito dall’Ue avrebbe permesso di controllare al meglio l’immigrazione, di risparmiare i milioni di sterline pagate ogni anno all’Unione europea, di concludere autonomamente vantaggiosi trattati commerciali e liberato la Gran Bretagna dalle regolamentazioni comunitarie e dalla sua burocrazia.

L’analisi dei sondaggi rivelò che i giovani elettori erano tra i sostenitori della permanenza nell’Ue, così come le grande imprese, mentre l’euroscetticismo era più dilagante tra le persone anziane e di basso reddito e le piccole imprese, pur avendo delle proprie roccaforti anche tra i ceti più abbienti.

La campagna elettorale venne combattuta con toni aspri e veementi e in un tale clima politico trovò compimento l’assassinio della parlamentare Jo Cox, pro ‘Remain’, avvenuto a Leeds il 16 giugno 2016 ad opera di un fanatico oppositore. Il tragico fatto di sangue portò ad una sospensione della campagna elettorale.

KeystoneUna manifestazione di cordoglio e di affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square.

KeystoneUna manifestazione di cordoglio e di affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square.Il 23 giugno dello stesso anno, si svolse lo storico referendum sulla Brexit nel Regno Unito e a Gibilterra che vide la vittoria del fronte ‘Leave’ con una maggioranza del 51,9% a fronte del 48% dei sostenitori della permanenza all’interno dell’Unione europea.

Keystone

Per permettere lo svolgimento del referendum si è reso necessario l’emanazione di due atti legislativi: il primo, la legge referendaria, è stato approvato nel 2015 dal Parlamento del Regno Unito, ricevendo l’approvazione reale il 17 dicembre 2015, mentre la seconda legge, l’Atto sul referendum dell’Unione europea è stato approvato nel 2016 dal Parlamento di Gibilterra, ricevendo l’assenso reale il 28 gennaio 2018.

Il primo effetto concreto della vittoria del fronte ‘Leave’ sono state le dimissioni quali Primo Ministro di David Cameron che era stato promotore del referendum ma che aveva sempre perorato la causa del fronte opposto, cioè a favore della permanenza nell’Unione europea.

Capitolo 4

Inizia l’era May

KeystoneTheresa May con il marito, all'entrata nel numero 10 di Downing Street.

KeystoneTheresa May con il marito, all'entrata nel numero 10 di Downing Street.Il 13 luglio, al premier uscente Cameron, subentra Theresa May, la quale aveva sostenuto il ‘Remain’ in maniera non troppo convinta e cheall’atto del suo insediamento pronuncia la storica frase «Brexit means Brexit», Brexit significa Brexit, ponendo una pietra tombale sull’esito referendario. Il referendum del 23 giugno ha avuto carattere consultivo e non vincolante: per poter concretizzare la volontà del Paese di uscire dall’Unione europea, la premier May deve avviare l’applicazione dell’ art 50 del Trattato di Lisbona e il conseguente negoziato con gli altri Stati membri.

Ed è ciò che è successo in questi due anni durante i quali tra lunghe trattative all’interno del Governo, diviso tra ultraconservatori, conservatori moderati e liberali, bozze di accordi e una incombente crisi economica, nel Regno Unito si sono levate le proteste di chi inizia a dubitare sulla effettiva convenienza, in termini anche economici, dell’esito referendario.

KeystoneGina Miller.

KeystoneGina Miller.Sul tema dell’art 50 si è espressa l’imprenditrice Gina Miller la quale, dopo l’esito referendario, ha sollevato, davanti alla Corte Suprema, l’obiezione secondo la quale l’unico organo legittimato a decidere sull’effettiva uscita del Regno Unito dall’Ue è il Parlamento che può allo stesso modo revocarla.

Il 24 gennaio 2017 la Suprema Corte, ha accolto il ricorso affermando che il Parlamento deve essere consultato prima dell’attivazione della procedura dell’art 50, motivo per cui il 29 marzo 2017, a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento del Regno Unito di una legge nota come European Union Act, l’ambasciatore del Regno Unito presso l’Unione Europea consegna ufficialmente la lettera del primo ministro Theresa May al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, dando così avvio alla procedura.

Il 19 giugno 2017 ha inizio la prima sessione dei negoziati d’uscita a Bruxelles mentre il 12 settembre la Camera dei comuni approva il Great Repeal Bill, la legge quadro che assorbe la legislazione europea in quella nazionale e abroga l’European Communities Act del 1972. La premier May propone l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea alle ore 23 del 29 marzo 2019, ma il 19 marzo 2018 viene raggiunto un accordo di massima sul ‘periodo di transizione’, in cui, al termine dei negoziati sulla Brexit fissato appunto per il 29 marzo, tutto resterà invariato fino al 31 dicembre 2020, data nella quale la Brexit sarà definitivamente esecutiva.

Capitolo 5

Finalmente l’accordo

KeystoneTheresa May a Bruxelles

KeystoneTheresa May a BruxellesIl tutto sembra procedere quando ecco che l’8 e il 9 luglio, ad un giorno di distanza l’uno dall’altro, si dimettono il ministro della Brexit David Davis e il ministro degli esteri Boris Johnson in quanto in totale disaccordo con i principi stabiliti circa le relazioni future con l’Ue. Per Theresa May è un vero scossone ma i negoziati proseguono e il 13 novembre di quest’anno la Gran Bretagna e l’Unione Europea raggiungono il sospirato accordo provvisorio sul testo del trattato che regolerà la Brexit e la premier May convoca per il 14 novembre una riunione straordinaria per sottoporre l’accordo al giudizio dei suoi ministri. Dopo una riunione di 5 ore la May annuncia il via libera al testo e il 25 novembre i 27 leader riuniti a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario approvano la bozza di accordo sulla Brexit.

Keystone

L'accordo in breve:

In sostanza i punti salienti dell’accordo stabiliscono la fine della libera circolazione dei cittadini inglesi in Europa, per entrare nel Regno Unito servirà un valido documento di viaggio, la cessazione dei versamenti economici all’Ue e della giurisdizione della Corte di giustizia europea. Tutti i cittadini europei giunti in Gran Bretagna entro il marzo del 2019 potranno trattenersi a tempo indeterminato mentre, dopo tale data, per chi va in Gran Bretagna per motivi di lavoro occorrerà il rilascio di un visto per motivi professionali.

Capitolo 6

La delicata questione dell’Irlanda del Nord

Keystone«Confine duro? Confine morbido? Niente confine!», un cartello vicino a Derrylin in Irlanda del Nord.

Keystone«Confine duro? Confine morbido? Niente confine!», un cartello vicino a Derrylin in Irlanda del Nord.Anche dopo il raggiunto accordo del 25 novembre la strada della premier Theresa May per l’attuazione della Brexit appare più impervia che mai. Tante le problematiche che si parano davanti al premier: in primo luogo il problema non risolto della questione dell’Irlanda del Nord. Nell’accordo è previsto una specie di regime speciale per l’Irlanda del Nord che rimarrebbe in una sorta di mercato comune europeo ed unione doganale, fino a quando non verrà trovata una soluzione migliore a lungo termine.

Questo per evitare il ritorno di un confine tra Belfast e la Repubblica d’Irlanda con il concreto rischio che si creino nuove tensioni sull’isola. Entrambe le parti in causa concordano sul fatto che il confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda debba rimanere libero, ma sono in disaccordo sulle modalità di attuazione del piano noto con il nome di ‘backstop’.

KeystoneTheresa May con Jean-Claude Juncker a Bruxelles.

KeystoneTheresa May con Jean-Claude Juncker a Bruxelles.Per l’Ue infatti l’Irlanda del Nord dovrebbe rimanere nel mercato unico e i controlli doganali dovrebbero avvenire tra Irlanda del Nord e Regno Unito, mentre per il premier May il piano dovrebbe prevedere che l’intero paese rimanga nel mercato libero anche dopo il termine di uscita del 2020. Questo importante punto dell’accordo scontenta i fautori della Brexit e la May persegue la volontà di poter ottenere dagli stati membri una sorta di ‘dichiarazione esplicativa’ che sottolinei la temporaneità di tale soluzione.

Sul punto però il presidente della Commissione europea Juncker è stato chiaro: «Quel patto non si tocca e i negoziati non si riaprono» motivo per cui la missione della May di modificare l’accordo raggiunto appare praticamente impossibile. Era infatti previsto per martedì 11 dicembre il voto di ratifica sull’accordo relativo alla Brexit da parte del Parlamento ma è stata proprio la May a dichiarare il rinvio della procedura di voto ammettendo, tra gli sberleffi di alcuni parlamentari, che l’accordo votato a Bruxelles non sarebbe passato proprio a causa dei dissensi relativi al tema del backstop sul confine irlandese. Il primo ministro inglese punta a ridefinire, come detto, le condizioni per l’attuazione del backstop attribuendo un ruolo al Parlamento britannico di modo da poter dare alla procedura una sorta di legittimità democratica e prendere al contempo tempo per avviare ulteriori incontri a Bruxelles.

Capitolo 7

Di nuovo a Bruxelles

KeystoneTheresa May, ottenuta la fiducia della Camera, rientra a Downing Street.

KeystoneTheresa May, ottenuta la fiducia della Camera, rientra a Downing Street.Tra le mille difficoltà dovute alla Brexit, Theresa May si è trovata anche a fronteggiare, proprio nella serata di mercoledì 12 dicembre, la mozione di sfiducia presentata da alcuni membri ‘dissidenti’ del Partito conservatore. «Il cambio di leadership in un momento come questo sarebbe irresponsabile ed esporrebbe il Paese ad un grave pericolo» aveva ammonito la May la quale, con 200 voti favorevoli e 117 contrari è riuscita tuttavia a superare la mozione, confermando la sua leadership.

Forte” della fiducia incassata (malgrado i numerosi franchi tiratori) Theresa May è poi tornata a Bruxelles davanti ai leader dell'Unione Europea. Un viaggio, il suo, spinoso e senza troppe aspettative.

Fra i capi di Stato europei toni categorici ma anche parzialmente concilianti: se da una parte l'eco di «quell'accordo non verrà riaperto» è stato comune (da Macron fino ad Angela Merkel), dall'altra lo sforzo di May è stato apprezzato: «Se possiamo aiutarla a fare chiarezza, lo faremo», ha confermato il premier olandese Rutte, «la rispetto moltissimo, ammiro la sua tenacia e la sua perseveranza».

KeystoneJuncker accoglie May con il suo tradizionale bacio.

KeystoneJuncker accoglie May con il suo tradizionale bacio.Lo scenario auspicato dal premier austriaco Sebastian Kurz è che il parlamento britannico possa magari già votare l'accordo a gennaio: «Se possiamo fornire spiegazioni ed esserle d'aiuto prima del voto, dobbiamo essere disponibili», ha spiegato alla stampa. Ipotesi, quella della consultazione parlamentare post-natalizia, poi confermata anche dalla portavoce della premier britannica «in gennaio e prima del 21 gennaio».

Capitolo 8

Una bocciatura da record

Il 15 gennaio 2019 il Parlamento ha votato sull'accordo raggiunto dal governo con l'Unione europea. May è arrivata ai Comuni certa di incassare una sconfitta, ma restava da vedere quale sarebbe stata l'entità della dèbacle. Il risultato è stato di 432 voti contrari e 202 favorevoli al documento stilato con Bruxelles: 230 voti di scarto, la peggiore disfatta della storia democratica nel Regno Unito.

May ha accettato il verdetto e si è resa disponibile a mettere in discussione la permanenza del suo esecutivo. Il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn ha colto la palla al balzo e ha immediatamente proposto una mozione di sfiducia, che è stata votata il giorno successivo, mercoledì 16 gennaio.

KeystoneLa reazione di May alla sconfitta.

KeystoneLa reazione di May alla sconfitta.Alla prova dell'aula (come prevedevano tutti gli analisti) il governo May ha tenuto: la mozione è stata respinta con 325 voti contrari e 306 favorevoli. Un margine non esaltante ma che tuttavia ribadisce quelli che sono i numeri sui quali i conservatori possono contare attualmente. Il rischio di una crisi politica da aggiungersi al caos attuale sarebbe stato insostenibile anche per quel centinaio abbondante di Tories che hanno martedì hanno bocciato l'accordo.

Theresa May mantiene quindi il timone di questa nave che avanza, tra scricchiolii più che preoccupanti, verso le «acque incognite» della Brexit. L'Europa guarda, attende e le preoccupazioni aumentano. «Mai il rischio di un no deal è stato così vicino», ha avvertito il capo negoziatore Michel Barnier.

Capitolo 9

La Brexit in alto mare: un appuntamento con la Storia che rischia di diventare un fallimento

Manca poco più di un mese alla fatidica data del 29 marzo 2019, giorno in cui, secondo l’accordo raggiunto con l’Unione europea nel novembre del 2018, la Brexit dovrebbe diventare effettiva. Da quel momento, infatti, avrà inizio il periodo transitorio di 21 mesi durante il quale, pur continuando ad applicare le regole dell’Unione, il Governo inglese dovrà avviare le trattativa per una serie di accordi commerciali destinati a regolare, in futuro, i rapporti con gli altri Paesi. Questo fino al 1 gennaio del 2021, data in cui la Gran Bretagna sarà definitivamente fuori dall’Unione europea.

Keystone

Keystone Keystone

KeystonePerchè non si trova una soluzione? Nonostante manchi così poco tempo allo storico traguardo di marzo, la premier Theresa May è ancora ben lontana dall’aver trovato una soluzione, non ottimale ma almeno accettabile per tutte le parti in causa, per l’attuazione della Brexit. Al centro del contendere si trova proprio l’accordo raggiunto il 27 novembre con l’Unione europea che però non è stato ratificato dal Parlamento inglese. Il 15 gennaio 2019, infatti, con 432 voti contrari e 202 favorevoli alla Camera dei Comuni di Londra l’accordo con l’Ue è stato bocciato. “Abbiamo il dovere di attuare la Brexit o sarà catastrofico per la democrazia”, aveva tuonato la May in un accorato appello prima del voto parlamentare, e a nulla era valsa la lettera di rassicurazioni a firma del Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e della Commissione Jean Claude Juncker nella quale si sottolineava che il meccanismo di ‘backstop’, e cioè il sistema volto a garantire un confine senza barriere tra Irlanda e Irlanda del Nord, sarebbe entrato in vigore “solo se strettamente necessario” e comunque in via temporanea. Il Parlamento ha comunque detto ‘no’ all’accordo. Ed è proprio il meccanismo del ‘baskstop’, contenuto nell’accordo siglato con l’Unione europea, ad essere il principale motivo di scontento per i fautori della Brexit. Come detto, si tratta di un meccanismo di emergenza volto ad evitare la creazione di un ‘confine rigido’ tra Irlanda e Irlanda del Nord: dopo anni di lotte sanguinose e l’accordo del ‘Venerdì Santo’ che negli anni ’90 sancì la fine delle ostilità nella martoriata terra d’Irlanda, la primaria preoccupazione dell’Unione europea è proprio quella di non tornare ad una situazione di divisione salvaguardando l’esistenza di un confine flessibile e aperto in Irlanda. Il sistema di ‘backstop’, così come previsto nell’accordo, si attiverebbe solo nel caso in cui, alla fine del periodo transitorio, la Gran Bretagna non sia riuscita a trovare un accordo che garantisca un confine permeabile e flessibile tra Irlanda e Irlanda del Nord. Tale sistema però scontenta i fautori più convinti della Brexit perché di fatto obbliga il Regno Unito a rimanere all’interno di una unione doganale e questo viene percepito dai più come un tradimento allo spirito della Brexit voluta dal popolo.

KeystoneJeremy Corbyn

KeystoneJeremy CorbynUna mozione di sfiducia con Theresa May - Dopo la bocciatura dell’accordo, il leader del partito laburista Jeremy Corbyn ha annunciato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May, invocando nuove elezioni generali. Il 16 gennaio, in clima quasi surreale, lo stesso Parlamento che il giorno prima aveva bocciato l’accordo sulla Brexit prendendo di fatto le distanze dall’operato della May, ha poi confermato alla stessa la propria fiducia con 325 voti favorevoli e 306 contrari. Quello che può sembrare un comportamento assurdo da parte dei parlamentari britannici si giustifica con il fatto che la posta di gioco fosse molto diversa: nell’un caso si è manifestato il proprio dissenso verso un accordo che, secondo la maggioranza, tradisce lo spirito della Brexit mentre, nell’altro caso, si è voluto scongiurare il pericolo di nuove elezioni generali. Il vero spauracchio per il partito conservatore capeggiato dalla May è la possibilità di un rovesciamento di fronte che porti al governo il partito laburista ed è proprio per contrastare questa possibilità che i laburisti si sono ricompattati attorno alla May votandone la fiducia. Lo stesso ragionamento è stato fatto anche dagli unionisti nordirlandesi i quali, pur contrari alla Brexit, sono scesi a miti pretese al momento della votazione alla Camera dei Comuni.

Keystone

KeystoneOttenuta la fiducia e confermata nel suo ruolo di premier, Theresa May ha da subito promesso di mettersi all’opera per poter modificare l’accordo non ratificato dal Parlamento. Il 29 gennaio di quest’anno il Parlamento britannico ha infatti votato una serie di emendamenti sulla Brexit i quali, pur non essendo per la maggior parte di essi vincolanti, avevano comunque lo scopo di aumentare la pressione sul governo May per indirizzarne l’attività politica. Tra i tanti, l’unico emendamento vincolante è stato quello presentato dalla laburista Yvette Cooper il quale, al fine di evitare il pericolo del ‘no deal, e cioè dell’uscita della Gran Bretagna dall’Ue senza un accordo, prevedeva una complicata procedura volta ad ottenere una legge che avrebbe obbligato il Governo britannico a chiedere all’Unione europea di poter slittare di alcuni mesi la data della Brexit. Al suo posto, anche per l’opposizione stessa di alcuni laburisti, è stato approvato l’emendamento non vincolante della conservatrice Caroline Spelman che propone comunque di evitare la catastrofica situazione del ‘no deal’. Altro emendamento approvato è stato quello del conservatore Graham Brady il quale prevede di chiedere al Governo di modificare il sistema del ‘backstop’. Secondo i quotidiani britannici l’emendamento ‘Brady’ era appoggiato dalla stessa May che vedeva in esso un sistema per neutralizzare i suoi critici soprattutto all’interno del Partito Conservatore.

Capitolo 10

Una soluzione che appare sempre più impossibile

Nonostante l’approvazione di tali emendamenti, il governo di Theresa May brancola ancora nel buio e, in una situazione di stallo totale, sembra lontana una risoluzione ai problemi del Paese legati alla Brexit: in più occasioni infatti, non solo i rappresentanti dell’Unione europea, ma anche i leader dei principali Paesi dell’Unione quale Emmanuel Macron per la Francia, hanno espressamente dichiarato la non negoziabilità dell’accordo dello scorso novembre considerato quale “il migliore e l’unico possibile”.

Keystone

KeystoneLa volontà dell’Unione europea di non voler negoziare nuovamente l’accordo raggiunto si fonda su di una serie di ragione politiche: in primo luogo tale accordo è frutto di lunghi mesi di difficili negoziati e metterlo in discussione comporterebbe l’apertura di una nuova ed interminabile fase di negoziazione. Di fatto poi l’Unione sarebbe disposta a mettere in discussione il sistema del ‘backstop’ solo se la Gran Bretagna si mostrasse disponibile a trovare un accordo sulla questione dell’unione doganale, cosa che la stessa May ha più volte escluso. Tutelare l’accordo raggiunto con la Gran Bretagna, in mancanza di concrete alternative o disponibilità della stessa a fare nuove concessioni, ha poi l’importantissimo significato politico di mostrare chiaramente la volontà di tutelare gi Stati che hanno deciso di rimanere all’interno dell’Unione europea rispetto al Regno Unito che ha scelto volontariamente di distaccarsene.

KeystoneTheresa May e Leo Varadkar

KeystoneTheresa May e Leo VaradkarL'incontro con Dublino - Il tempo stringe e il 7 febbraio la premier inglese è volata a Bruxelles per convincere i leader europei a concedere i cambiamenti richiesti dal Parlamento britannico all’accordo raggiunto e poi a Dublino per incontrare il capo del governo irlandese Leo Varadkar la cui maggioranza vuole che il sistema del ‘backstop’ rimanga. Questo nonostante il clima politico non le sia per niente favorevole, basti pensare che il giorno prima, parlando con i giornalisti il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si è chiesto “come sarà il posto speciale che avranno all’inferno le persone che hanno promosso l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza avere un piano”, ribadendo anche che l’Unione non è interessata a riaprire i negoziati. Nel frattempo, il leader del partito laburista Jeremy Corbyn ha proposto una sorta di apertura alla premier e, in una lettera a lei indirizzata, è arrivato ad offrirle il proprio appoggio in Parlamento in cambio di cinque richieste molto precise: una unione doganale permanente e complessiva con la Ue, l’adesione permanente alle agenzie dell’Ue e ai suoi programmi di sicurezza, un allineamento al mercato unico supportato anche da istituzioni condivise e un “allineamento dinamico” all’Ue sui diritti dei lavoratori. Lo stesso presidente Donald Tusk ha suggerito alla May di prendere in considerazione la proposta avanzata da Corbyn, la quale permetterebbe di superare il momento di impasse e ottenere una maggioranza parlamentare in grado di approvare l’accordo sulla Brexit, ma i portavoce della premier si sono rifiutati di commentare tale proposta.

Keystone

KeystoneTheresa May rifiuta la proposta - La decisione della prima ministra è giunta invece l’11 febbraio, e Theresa May ha dichiarato formalmente di rifiutare la proposta laburista. La condizione posta dai Laburisti è quella che il Regno Unito resti comunque all’interno di una sorta di unione doganale con il resto dell’Europa ma a tale soluzione si oppone con fermezza l’ala più radicale del partito conservatore dato che ciò impedirebbe alla Gran Bretagna di firmare autonomamente i propri accordi commerciali internazionali. Accettando le condizioni di Corbyn la May ha temuto di spaccare il proprio partito, correndo il rischio di trovarsi realmente in netta minoranza rispetto al proprio percorso politico. Motivo per il qual la premier, il 12 febbraio, sempre più sotto pressione, ha chiesto alla Camera dei Comuni “più tempo” per portare avanti le trattative con l’Unione europea dichiarando che “ i negoziati sono in una fase cruciale e che il Governo non intende lasciare l’Unione senza un accordo”. Contro tale richiesta si è scagliato il leader dei laburisti Corbyn il quale accusa la May di tergiversare nella consapevolezza che, arrivati alla scadenza del termine utile, i parlamentari si vedranno costretti comunque a votare l’accordo raggiunto con l’Ue per evitare la catastrofe del ‘no deal’.

Secondo Corbyn la Gran Bretagna “sta attraversando la più grave crisi di questa generazione” e sarà costretta a pagare, a carissimo prezzo, la propria uscita dall’Europa. Di fatto i dati sull’economia del Regno Unito sembrano dare ragione al leader dei laburisti: nel quarto trimestre la crescita del Pilè ferma allo 0,2%, dopo il più 0,6% dei tre mesi precedenti, e anche gli altri indicatori economici rivelano una decrescita economica con una produzione manifatturiera scesa del 2,1% e quella industriale che ha perso lo 0,5%. Al termine del suo discorso alla Camera dei Comuni la premier Theresa May ha comunque promesso che se entro il 26 febbraio non venisse raggiunta una intesa con l’Unione europea sui temi dibattuti, il giorno stesso rimetterebbe al voto del Parlamento una “proposta emendabile” per la soluzione della questione. Il tempo passa senza alcun concreto passo in avanti e lo spettro di una catastrofica uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea senza alcun accordo si fa sempre più vicino e concreto.

Capitolo 11

Boris Johnson stravince, e Londra vola verso la Brexit

Keystone

KeystoneUna novità cruciale per le sorti della Brexit è arrivata nella metà del caldissimo luglio 2019: Boris Johnson viene eletto leader conservatore e di conseguenza è diventato nuovo primo ministro britannico. L'ex ministro degli Esteri e agguerrito rivale di Theresa May si è insediato al numero 10 di Downing Street, dopo aver cambiato in maniera consistente l'esecutivo, e ha subito avviato i lavori per un'uscita dall'Unione Europea senza accordo. Un'eventualità tutt'altro che remota: Michael Gove, il delegato alla preparazione del "no deal", la considera una «prospettiva molto reale».

Boris Johnson conquista la maggioranza assoluta - Il momento storico arriva la sera di giovedì 12 dicembre, quando le elezioni britanniche più importanti degli ultimi decenni consegnano a Boris Johnson una larghissima maggioranza assoluta a Westminster, le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni e il lasciapassare per una Brexit che a 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa irreversibile. I conservatori conquistano 359 seggi su 650 e il primo ministro — rieletto nel seggio di Uxbridge — può quindi contare ora su una maggioranza assoluta. Una sconfitta schiacciante per i laburisti, che si fermano a 203 seggi mettendo così in discussione la leadership di Jeremy Corbyn. Il messaggio di BoJo, sintetizzato nella promessa-tormentone 'Get Brexit done', è dunque passato. Johnson, ringraziando gli elettori e invocando il «forte mandato ricevuto», ha assicurato: «Con la Brexit andremo fino in fondo e uniremo il Paese. Il lavoro comincia oggi».

Appendice 1

Gallery

Keystone

Keystone KeystoneMigranti a Calais in attesa di attraversare la Manica.

KeystoneMigranti a Calais in attesa di attraversare la Manica. KeystoneNigel Farage, la voce degli antieuropeisti, a Strasburgo nel 2011.

KeystoneNigel Farage, la voce degli antieuropeisti, a Strasburgo nel 2011. KeystoneCameron e Obama al vertice NATO di Chicago nel 2012.

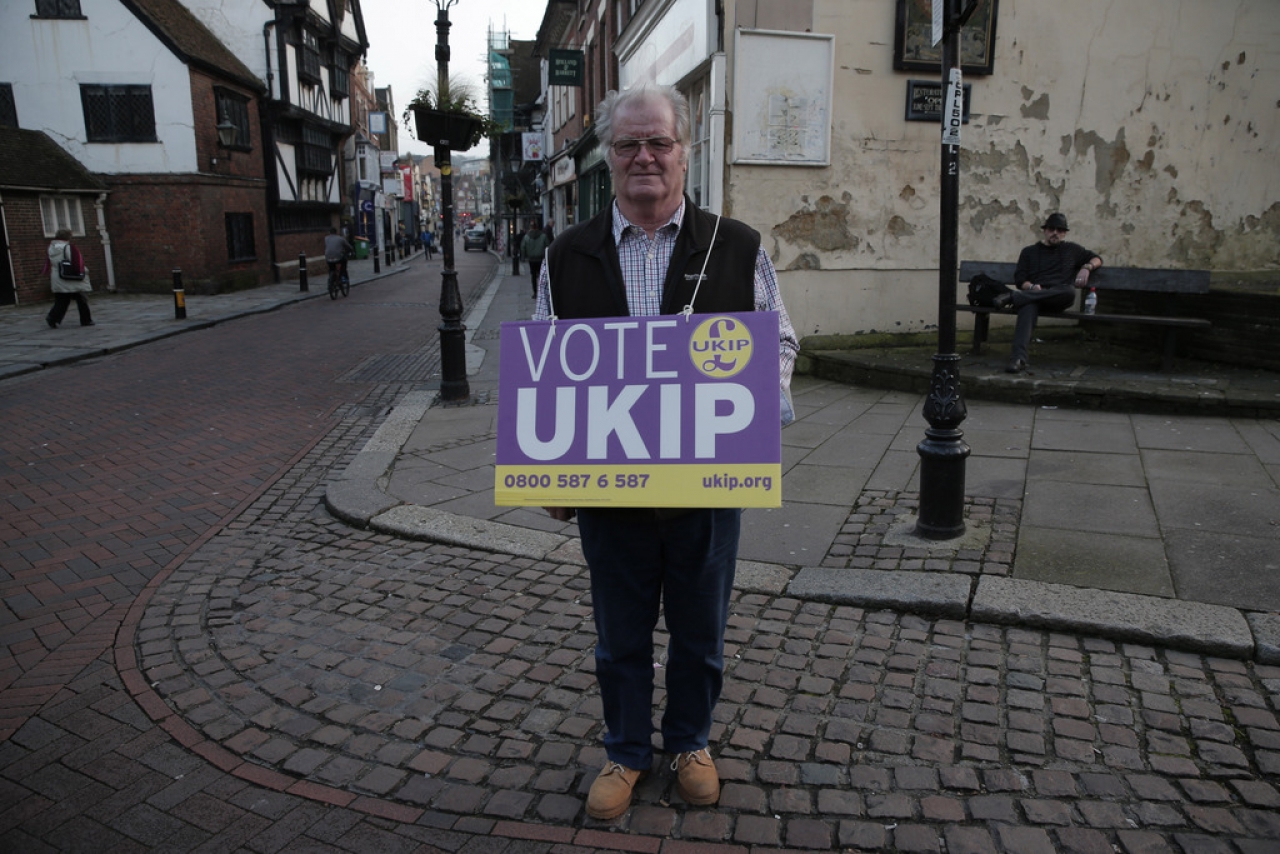

KeystoneCameron e Obama al vertice NATO di Chicago nel 2012. KeystoneUn sostenitore dell'Ukip

KeystoneUn sostenitore dell'Ukip KeystoneUn Farage festante dopo le votazioni del 2014.

KeystoneUn Farage festante dopo le votazioni del 2014. KeystoneGiovani manifestanti per il "Remain"

KeystoneGiovani manifestanti per il "Remain" KeystoneBoris Johnson durante il suo tour elettorale per il "Leave"

KeystoneBoris Johnson durante il suo tour elettorale per il "Leave" KeystoneUna manifestazione di cordoglio e di affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square.

KeystoneUna manifestazione di cordoglio e di affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square. KeystoneUna manifestazione di cordoglio e di affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square.

KeystoneUna manifestazione di cordoglio e di affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square. KeystoneUna manifestazione d'affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square.

KeystoneUna manifestazione d'affetto nei confronti di Jo Cox, in Parliament Square. Keystone

Keystone KeystoneTheresa May con il marito, all'entrata nel numero 10 di Downing Street.

KeystoneTheresa May con il marito, all'entrata nel numero 10 di Downing Street. KeystoneGina Miller.

KeystoneGina Miller. KeystoneTheresa May a Bruxelles

KeystoneTheresa May a Bruxelles Keystone

Keystone Keystone«Confine duro? Confine morbido? Niente confine!», un cartello vicino a Derrylin in Irlanda del Nord.

Keystone«Confine duro? Confine morbido? Niente confine!», un cartello vicino a Derrylin in Irlanda del Nord. KeystoneTheresa May con Jean-Claude Juncker a Bruxelles.

KeystoneTheresa May con Jean-Claude Juncker a Bruxelles. KeystoneTheresa May, ottenuta la fiducia della Camera, rientra a Downing Street.

KeystoneTheresa May, ottenuta la fiducia della Camera, rientra a Downing Street. KeystoneManifestanti pro-Leave

KeystoneManifestanti pro-Leave KeystoneJuncker accoglie May con il suo tradizionale bacio.

KeystoneJuncker accoglie May con il suo tradizionale bacio. KeystoneLa reazione di May alla sconfitta.

KeystoneLa reazione di May alla sconfitta. Keystone

Keystone Keystone

Keystone KeystoneJeremy Corbyn

KeystoneJeremy Corbyn Keystone

Keystone Keystone

Keystone KeystoneTheresa May e Leo Varadkar

KeystoneTheresa May e Leo Varadkar Keystone

Keystone Keystone

Keystone